早晨心脏病发作为何更致命?Nature:新研究揭示心脏病发作严重程度与昼夜节律之间的分子联系 |

|

来源:100医药网 2025-04-30 12:40

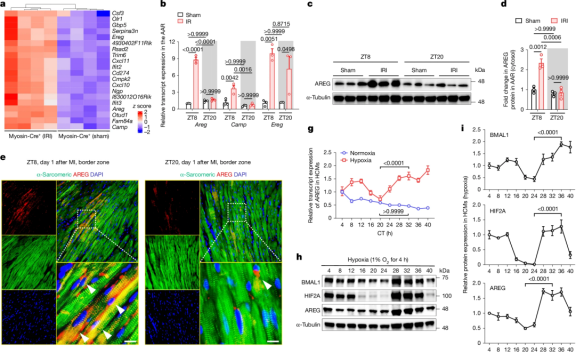

研究发现,BMAL1和HIF2A在低氧条件下形成异源二聚体,直接调控AREG基因的表达。先前的研究表明,急性心肌梗死或心脏病发作后心脏损伤的严重程度因一天中的时间而异,早晨发作会导致更严重的损伤和更糟糕的结果。然而,这些变化背后的原因尚不清楚。

在一项新的研究中,来自德克萨斯大学健康科学中心的研究人员发现了心脏病发作严重程度因时间而异的分子机制,这可能为开发与自然昼夜节律一致的创新治疗铺平了道路。相关研究结果发表在《Nature》杂志上。

论文共同通讯作者、德克萨斯大学健康科学中心医学院麻醉学、重症监护和疼痛医学系主任兼教授Holger Eltzschig博士说: 如果你早上心脏病发作,你更有可能出现致命的心律失常、心力衰竭,也更有可能死于这种疾病。我们问的问题是 为什么?

研究人员发现,BMAL1和HIF2A这两种蛋白质之间的相互作用是心脏病发作后心脏损伤严重程度存在时间差异的关键因素。BMAL1是一种核心昼夜节律蛋白,负责调节睡眠-觉醒周期、代谢和激素释放等生物过程。HIF2A通过刺激红细胞生成、促进新血管生长和提高细胞在低氧条件下的存活率,帮助身体适应缺氧 低氧水平。当流向心脏的血液被阻断,心肌开始因缺氧而死亡时,就会触发心脏病发作。

研究人员采用了多种实验方法来验证BMAL1和HIF2A之间的相互作用及其对心肌损伤的影响:

1. 动物模型实验: 使用小鼠模型,通过左冠状动脉结扎诱导心肌缺血再灌注损伤(IRI),在不同时间点(ZT2、ZT8、ZT14和ZT20)评估心肌损伤和心脏功能。

2. 基因敲除实验: 生成心肌细胞特异性Bmal1和Hif2a敲除小鼠,评估其在心肌IRI后的心脏损伤和功能变化。

3. 分子生物学实验: 利用免疫共沉淀(Co-IP)、表面等离子共振(SPR)和电泳迁移率变化分析(EMSA)等技术,验证BMAL1和HIF2A之间的相互作用及其对DNA的结合能力。

4. 药物干预实验: 使用小檗碱(Nobiletin,NOB)和重组AREG蛋白,评估其对心肌损伤的保护作用。

研究发现,BMAL1和HIF2A在低氧条件下形成异源二聚体,直接调控AREG基因的表达。AREG是一种表皮生长因子家族成员,对心肌保护具有重要作用。此外,BMAL1的转录活性在ZT8(相当于清晨)达到峰值,此时心肌损伤程度最低。而在ZT20(相当于夜间),BMAL1的活性最低,心肌损伤最为严重。

Areg是BMAL1-HIF2A异源二聚体的昼夜节律依赖性靶标

该研究还表明,蛋白质BMAL1和HIF2A靶向一个特定的基因,即编码双调蛋白(amphiregulin, AREG)的基因,该基因在全天调节心脏损伤程度方面起着至关重要的作用。通过用药物靶向BMAL1和HIF2A-AREG通路,研究人员发现AREG的表达呈现出明显的昼夜节律,其在ZT8时的表达量是ZT20时的5倍以上。这种节律性表达与BMAL1/HIF2A复合物的活性密切相关。并且,在ZT20时给予AREG蛋白或NOB治疗,能够显著减轻心肌损伤,改善心脏功能。特别是NOB,通过增强BMAL1的活性,显著提高了心肌的耐缺氧能力。

Holger Eltzschig博士强调: 这一发现通过考虑给药时间为治疗心脏病发作开辟了新的途径。我们的研究结果强调了在特定时间使用针对这些蛋白质的靶向药物来减轻心脏病发作严重程度的潜力。同样,接受心脏手术的患者在手术前服用缺氧诱导因子激活剂vadadustat等药物可能会从中受益。

通过使用高分辨率低温电镜,研究人员能够揭示BMAL1和HIF2A之间的详细结构相互作用,以支持未来针对BMAL1-HIF2A复合物的药物开发。这项研究提供了它们复杂形成的第一个直接分子证据,并提供了可能指导新治疗策略开发的关键见解。

这项研究不仅揭示了心肌损伤的昼夜节律机制,还为未来个性化医疗提供了新的思路,即根据患者的具体生物钟时间来优化治疗方案,从而提高治疗效果并减少副作用。这一发现有望改变我们对心脏病治疗的传统认知,开启一个与生物节律同步的治疗新时代。( 100yiyao.com)

参考资料:

Wei Ruan et al, , Nature (2025). DOI: 10.1038/s41586-025-08898-z.

版权声明 本网站所有注明“来源:100医药网”或“来源:bioon”的文字、图片和音视频资料,版权均属于100医药网网站所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,否则将追究法律责任。取得书面授权转载时,须注明“来源:100医药网”。其它来源的文章系转载文章,本网所有转载文章系出于传递更多信息之目的,转载内容不代表本站立场。不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。 87%用户都在用100医药网APP 随时阅读、评论、分享交流 请扫描二维码下载-> 医药网新闻

医药网新闻

- 相关报道

-

- 【早鸟票开启】2025(第八届)多组学研究与临床转化前沿论坛,6月27 (2025-04-30)

- 访微生物研究博士孟琳: 扎根黑土,解码微生物的“生存密码” (2025-04-30)

- 《自然》:吃饭的快乐随着肥胖而消失?科学家发现,长期高脂饮食会抑制享乐性进食的神经通路,进而削弱高热量食物的奖励价值 (2025-04-30)

- Nature:联合使用LSD1 抑制剂和GSK3,抑制剂有望治疗急性髓性白血病 (2025-04-30)

- 早晨心脏病发作为何更致命?Nature:新研究揭示心脏病发作严重程度与昼夜节律之间的分子联系 (2025-04-30)

- 《自然》:破解肠癌年轻化之谜!UCSD团队发现,生命早期接触大肠杆菌素的致突变细菌可能导致早发性结直肠癌发病率上升 (2025-04-30)

- “数字医药”专题会议聚焦“人工智能+药品监管” (2025-04-30)

- 海口国度高新区:打造千亿级生物医药家当集群 (2025-04-30)

- Cancer Cell:秦骏/梁朝朝/袁怀瑞/董樑团队揭示双阴性前列腺癌耐药新机制 (2025-04-30)

- 两篇Nature论文指出干细胞疗法有望安全有效治疗帕金森病 (2025-04-29)

- 视频新闻

-

- 图片新闻

-

医药网免责声明:

- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040